Como o “carro voador” da Eve transforma a ficção em realidade e recoloca a Embraer na vanguarda do setor aéreo

A história da fabricante brasileira de aviões explica de onde veio a criatividade para conceber um novo tipo de veículo urbano que em uma semana, já tinha 250 unidades encomendadas

Por volta de abril do ano passado, logo após a Covid-19 se espalhar pela Europa Ocidental e Estados Unidos, vinda da Ásia, e descer para a América do Sul, dei uma entrevista sobre as perspectivas das ações das empresas aéreas.

Naquela ocasião, os voos de carreira começavam a ser cancelados mundo afora. Com exceção dos aviões cargueiros, o céu estava ficando vazio.

Me lembro de quando um grande amigo, comandante Luciano Mangoni, da Turkish Airlines, e meu parceiro no livro Voo Cego, me enviou uma mensagem enquanto sobrevoava a Groelândia.

Ele transportava, através da rota polar, insumos medicinais chineses para Los Angeles, Califórnia.

“A impressão que tenho, Ivan, é que voltamos aos dias que se seguiram ao 11 de setembro. Os aviões sumiram do espaço aéreo.”

Voltando à minha entrevista:

Leia Também

“Neste cenário, as empresas aéreas só não irão à falência se receberem auxílio dos governos”, eu disse ao entrevistador. “Caso contrário, quebra todo mundo”, concluí.

Como não podia deixar de ser, a crise afetaria de igual modo os fabricantes de aviões. Se estes não voam, as companhias aéreas não compram e cancelam as encomendas já feitas.

Antes da Covid-19 surgir na cidade de Wuhan, província de Hubei, na China, a indústria aeronáutica já não estava bem.

Em 2019, a Airbus anunciara o fim da fabricação de seu gigante A380, superjumbo que, conforme a configuração dos assentos, pode transportar até 800 passageiros em classe econômica.

Sua grande concorrente, a Boeing Company, não vivia situação melhor.

Todas as apostas da mastodonte de Seattle estavam concentradas em seu modelo revolucionário: 737 Max.

Pois não é que dois deles caíram logo após a decolagem: o primeiro, da Lion Air, da Indonésia, no mar de Java; o segundo, da Ethiopian Airlines, minutos após partir do Adis Ababa Bole International Airport com destino ao Quênia.

Não restou à FAA – US Federal Aviation Administration –, dos Estados Unidos, reter no solo todos os MAX espalhados pelo mundo, mesmo porque agências aeronáuticas de outros países já haviam tomado a medida antes dos americanos.

Num plano economicamente inferior, a brasileira Embraer concorria com a canadense Bombardier no segmento de aviões destinados a voos de média distância (aviação regional ou commuter aviation).

Como não podia deixar de ser, a crise da pandemia chegou imediatamente à indústria aeronáutica, que já passava por grande transformação.

A Bombardier fora absorvida pela Airbus, obrigando a Embraer a fazer a mesma coisa.

Acontece que a companhia brasileira não tinha outra alternativa a não ser a de se associar com a Boeing – justamente o que aconteceu.

A fusão das duas empresas foi decidida em 2018. De acordo com os termos do contrato assinado entre as partes, os americanos absorveriam o setor de aeronaves comerciais da sócia brasileira.

Eis que, em plena crise da Covid-19, com o comércio de aviões praticamente parado, a Boeing desistiu de sua parceria com a Embraer. Isso ocorreu em 25 de abril de 2020.

Heroicamente, empurrando despesas com a barriga, enxugando pessoal, se endividando, a Embraer sobreviveu.

Por incrível que possa parecer, após toda essa recessão no setor aeronáutico, as ações da companhia de São José dos Campos e Gavião Peixoto recuperaram seu valor em Bolsa.

Em grande parte, isso se deveu à criatividade da empresa.

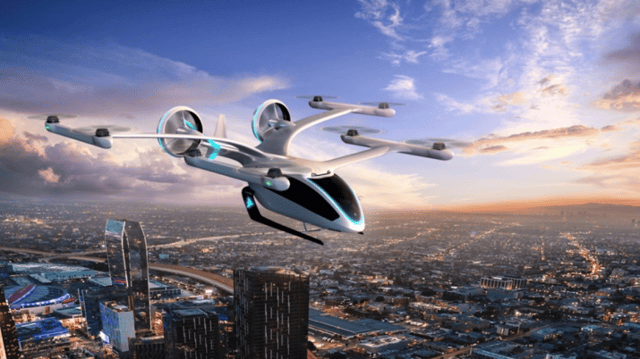

Como exemplo mais marcante dessa característica, ela acaba de anunciar uma fusão de US$ 2 bilhões entre a sua subsidiária Eve Urban Air Mobility, que desenvolve carros elétricos voadores de pouso vertical (VTOL – Vertical take-off and landing), e a Zanite Acquisitions.

Em apenas uma semana, o veículo revolucionário recebeu 250 encomendas.

Mas não seria uma história meio inverossímil esse negócio de carro que voa? Coisa de filme de ficção científica, revista de quadrinhos ou desenho animado japonês?

Não.

Não na Embraer.

Só que, para sentir firmeza, temos de conhecer a história da companhia.

Tudo começou em 16 de janeiro de 1950, quando o governo brasileiro inaugurou, em São José, uma escola de formação de engenheiros aeronáuticos, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica).

Como, naquela época, o Brasil não fabricava nem automóveis, os alunos do ITA, ao se formarem, só tinham duas opções:

- dar aulas no próprio instituto.

- ir trabalhar no exterior, onde encontravam emprego facilmente, principalmente em oficinas de manutenção de empresas aéreas.

Dezesseis anos depois da criação do ITA, o governo inaugurou a primeira indústria de porte de fabricação de aviões.

Antes havia algumas empresas que montavam monomotores de acordo com projetos concebidos em outros países.

Foi o caso da Neiva, por exemplo, que fabricava aqui os Paulistinhas (Cap-4) e do Parque Aeronáutico de Lagoa Santa, MG, onde eram montados aviões de treinamento Fokker T-21 e T-22.

Logo ficou constatado que a qualidade das aeronaves fabricadas pela Embraer era excelente.

Só que a paixão de seus projetistas por aviões fez com que a empresa pecasse no quesito “economia de escala”. Ao invés de dois ou três modelos, o que lhes daria um preço de venda competitivo, eles trabalhavam com especificações as mais diversas.

Numa lista que não acabava nunca, as linhas de produção se dividiam entre os planadores Urupema, os monomotores Ipanema, Carioca, Corisco, Tupi, Minuano e Sertanejo.

Já na categoria dos bimotores, havia o Seneca e o Navajo.

Turboélices: Bandeirante, Brasília, Xingu, Carajá, Vector.

Fora os militares.

Era modelo demais. Por isso, a empresa não conseguia dar lucro e acabou sendo privatizada em 1994.

De lá para cá, passou a ser a terceira maior fabricante de aviões do mundo, perdendo apenas para a Boeing e a Airbus, que se alternavam na liderança.

Um dos modelos da Embraer, o Tucano, mais tarde seguido pelo Super Tucano, ambos aviões militares de treinamento, foram vendidos para as forças aéreas de vários países, inclusive a mítica RAF (Royal Air Force).

Agora sempre voltada para o lucro, a Embraer passou a produzir jatos de passageiros de mais de 100 lugares, entre eles o ERJ-145 e o E195-E2, este último o maior avião comercial de fabricação brasileira.

Entre os jatos executivos, destacam-se o Legacy e o Phenom.

Pois bem, em plena crise do setor, causada pelo novo coronavírus, veio a ideia da associação para fabricar o carro elétrico aéreo Eve.

Imaginemos dois ricaços.

Um deles é brasileiro, mora numa mansão em Indaiatuba e tem seu escritório na Faria Lima. Ele vai poder pegar o Eve todas as manhãs em sua casa e pousar no heliponto do prédio de seu escritório na Faria Lima.

O outro é americano. Reside em Greenwich, Connecticut, o condado de maior renda per capita dos Estados Unidos. Trabalha em Lower Manhattan. Seu trajeto será de casa até o Battery Park, algumas quadras ao sul de Wall Street.

Como podemos ver, desde a fundação do ITA, em 1950, os magos de São José dos Campos têm conseguido se reinventar. Depois do Eve, surgirá alguma outra coisa impactante na Embraer. Disso não tenho a menor dúvida.

Embraer (EMBR3) e Raízen (RAIZ4) firmam parceria para produzir combustível ‘verde’ exclusivo para a aviação

A iniciativa é fundamental para o plano da Embraer de neutralizar a pegada de carbono de suas operações nos próximos dois anos

Nos céus do mercado, uma distorção: a Eve e seus carros voadores já valem mais que a Embraer (EMBR3), a controladora

Parece difícil explicar esse caso da Embraer (EMBR3), mas de acordo com especialistas, a inversão é esperada e ainda deve levar um tempo para se ajustar

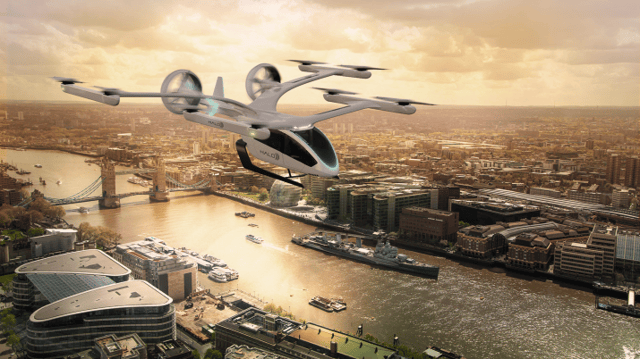

Eve, startup de “carros voadores” da Embraer (EMBR3), e Falcon Aviation fecham parceria para introduzir eVTOL em Dubai

A Eve, startup da Embraer, deve entregar até 35 “carros voadores” a partir de 2026 para os Emirados Árabes Unidos

Oportunidade de ganho de mais de 4,2% em swing trade com Embraer (EMBR3); confira a recomendação

Identifiquei uma oportunidade de swing trade – compra dos papéis da Embraer (EMBR3), com entrada em R$ 13,16; veja a análise

Embraer pode disparar 177% até o fim deste ano, segundo o JP Morgan; por que os analistas recomendam a compra de EMBR3?

Apesar de um resultado fraco no primeiro trimestre de 2022, a casa acredita que os papéis estão subavaliados pelo mercado e podem subir mais de 160% até dezembro

Ações da Eve, empresa de “carros voadores” da Embraer (EMBR3), começam a ser negociadas amanhã (10) em NY

Com o ticker EVEX, as ações da empresa Eve, que quer tornar carros voadores uma realidade, serão negociadas na Bolsa de Valores Nova York

Eve, startup de “carros voadores” da Embraer (EMBR3), recebe novo sinal verde para fusão com norte-americana; veja como a operação garantirá listagem da brasileira na bolsa de NY

A empresa aterrissará na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob os tickers EVEX e EVEXW, com valor implícito de US$ 2,4 bilhões

Embraer: Acciona vai investir US$ 30 milhões na Eve para desenvolver ecossistema para carros voadores

A parceria também beneficiará novas iniciativas industriais no desenvolvimento de um ecossistema de mobilidade aérea urbana sustentável

Embraer (EMBR3) despenca 15% após balanço, mas analistas recomendam compra da ação e veem potencial de alta de até 96%; confira as projeções

Estimativa mais fraca para 2022 pesa sobre a performance dos papéis da fabricante de jatos nesta quinta-feira (10); disparada do petróleo pode afetar negócios da companhia

Embraer reverte prejuízo no trimestre, mas fica sem fôlego para encerrar 2021 com lucro; veja o desempenho da EMBR3

A fabricante entregou 55 jatos entre outubro e dezembro; em 2021 o total foi de 141 aeronaves – números fizeram carteira de pedidos atingir o maior valor desde o segundo trimestre de 2018

Passeio de carro voador na Austrália está mais perto da realidade com ajuda da Eve, da Embraer (EMBR3)

A subsidiária da empresa brasileira recebeu um pedido de até 40 eVTOLs da Microflite, uma das principais operadoras de helicópteros da Austrália

Campeã do Ibovespa, Embraer (EMBR3) inicia processo de certificação do seu ‘carro voador’ com a ANAC

Dona do melhor desempenho no Ibovespa em 2021 terá ações de controlada responsável pelo eVTOL negociadas na NYSE

Embraer engata rota ascendente após crise da covid e rejeição pela Boeing

A retomada global da aviação comercial beneficiou não só a aviação comercial da Embraer, que hoje é responsável por um terço das receitas, mas também a divisão de serviços da empresa

Embraer (EMBR3) reintegra o setor de aviação comercial após o fiasco com a Boeing. E agora, como ficam as ações?

Para a Embraer (EMBR3), a parceria com a Boeing em aviação comercial é passado; mas será que o mercado precifica corretamente suas ações?

Embraer (EMBR3) recebe encomenda de aeronaves de mais de R$ 21 bilhões da norte-americana Azorra

Com a entrega dos modelos em 2023, o portfólio da Azorra passará a ter 41 aeronaves da Embraer

Embraer (EMBR3) vende duas fábricas em Portugal por US$ 172 milhões

Negócio foi fechado entre a subsidiária Embraer Portugal e a fornecedora espanhola Aernnova e inclui a venda de todas as ações das unidades industriais

Eve, a fabricante do ‘carro voador’ da Embraer (EMBR3), fecha nova parceria com potencial de 200 pedidos para expandir o uso do seu veículo

Parceria comercial com a Falko envolve pedido potencial de 200 aeronaves do tipo eVTOL e a colaboração para o desenvolvimento de uma rede global de operadoras desse tipo de veículo

Maiores altas da bolsa: Embraer (EMBR3) é a grande vencedora em 2021; confira as outras ações que lideraram os ganhos do ano

Na contramão, Magazine Luiza, celebrada pelo histórico de forte crescimento na última década, figura entre os piores desempenhos em 12 meses

Com alta de quase 180% no ano, Embraer (EMBR3) terá empresa de carros voadores listada na bolsa de Nova York; entenda

Acordo entre Embraer e Zanite atribui à fabricante de ‘carros voadores’ um valor implícito de US$ 2,4 bilhões, ou R$ 13,73 bilhões

Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4) disparam mais de 10% com alívio do noticiário sobre a covid-19; confira destaques

A demanda doméstica impulsiona o setor em novembro, com o desempenho das empresas melhor do que o esperado

SIGA O SD NO WHATSAPP

SIGA O SD NO WHATSAPP